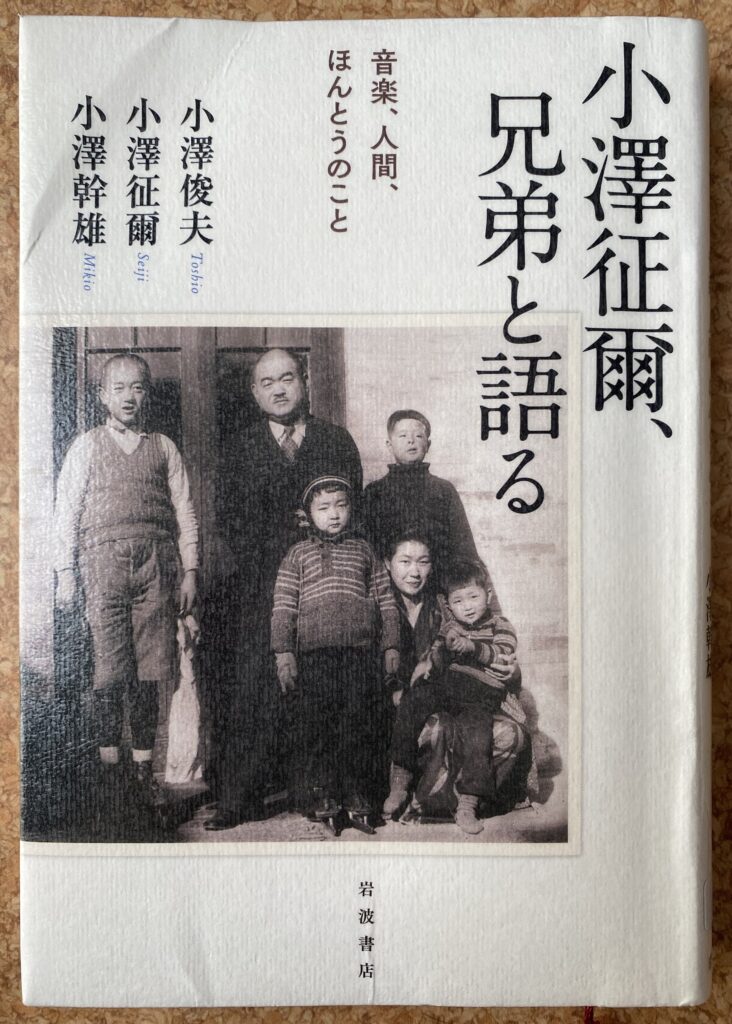

『小澤征爾、兄弟と語る~音楽、人間、ほんとうのこと』

岩波書店 2022年刊

小澤征爾が、昔ばなし研究者の兄・小澤俊夫、エッセイストでタレントの弟・小澤幹雄の3人で語り合った、家族のこと音楽の事、そのほか様々な興味深い話が収載されている。

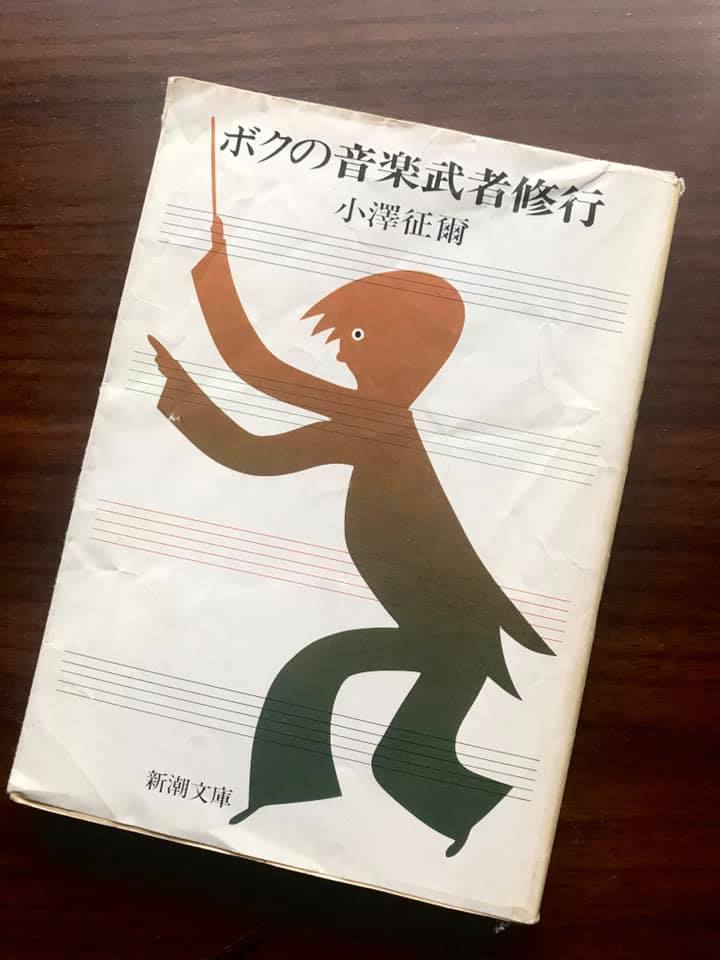

小澤征爾に関しては、このブログのコンテンツ「私を形成しているもの」の中で小澤征爾『ボクの音楽武者修行』を取り上げています。

その本を読んで以後、人間・小澤征爾のファンになり、もちろん音楽家・小澤征爾も大好きになりました。

とはいえどっぷりと深みにはまっていたわけではないので、小澤征爾関連の本は10冊前後、レコードとCDも合わせて20枚程度しか持っていません。

その程度のゆるいファンではありますが、それなりに深く心を寄せています。

この本は、地元の図書館で借りたもの。

内容的には、主に小澤征爾の活動を追って話をするような形になっている。

これまで、色々な本で読んだ事や、インタビュー、雑誌記事、などで断片的に知っていた事が、実際にはどういう事だったのか、どんな気持ちだったのか、本人や事情を知る兄弟の口から語られる内容は、何か点と点がつながって線になるような面白さで、あっという間に読み終えてしまった。

エピソードとして面白かったのは、山本直純の事(あれほどの才能を持っているのに、その才能をちゃんと使わなかったやつはいない的な話)や、アルゲリッチとのほのぼのエピソード、ロストロポービッチのぶっ飛んだエピソード、カラヤンに師事しながら、バーンスタインのアシスタントになった時の裏話。などなど。

そして、『ボクの音楽武者修行』で重要な役割を果たしたスクーターのその後。

この話はちょっと切なかった。征爾が今(この対談当時)でも、あのスクーターを愛していて、手元に置いておきたかったという事が分かり、胸がキューとなった。

父親の話もものすごく興味深かった。

そして、この本は、今後も何かと読み返したくなる本だと感じた。

(ので、そのうち購入します)

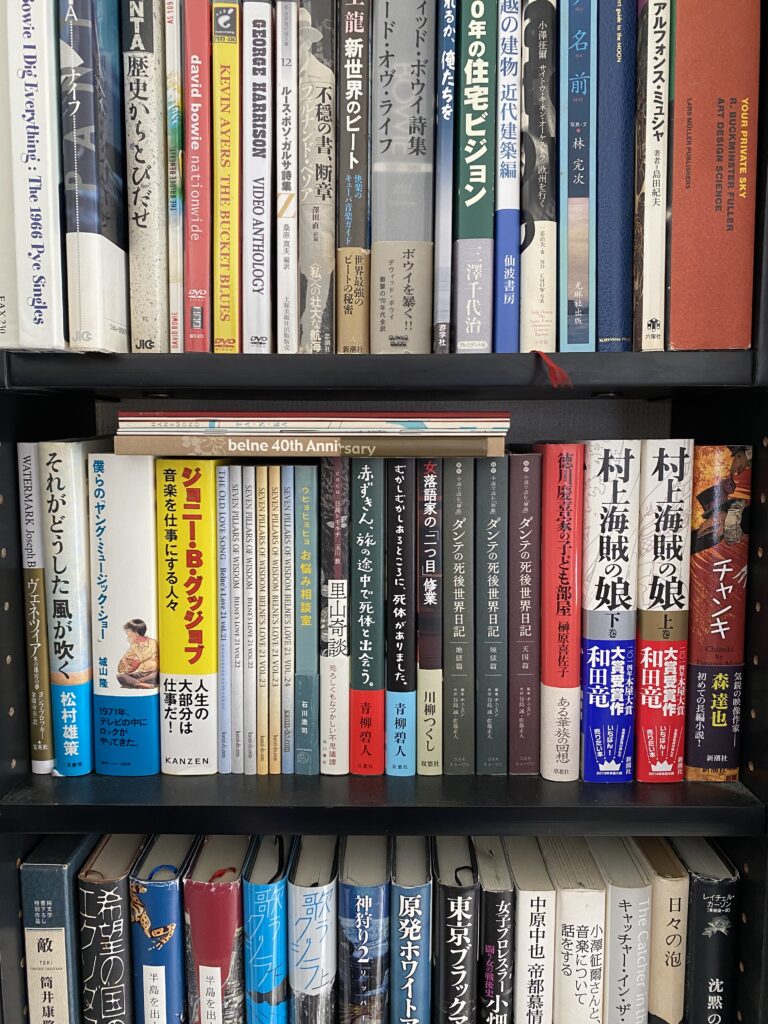

ちなみに今、手元にある小澤征爾関連本は、どれも何度となくページを繰っている本ばかり。

『ボクの音楽武者修行』については、既に書いたので、それ以外で傾向別に3冊ほど紹介いたします。

ガイド本としてとても役にたった一冊

ONTOMO MOOK『小澤征爾NOW』

音楽之友社 1994年刊

NOWと言っても、1994年当時のNOWなので、30年前。

この頃、仕事でイタリアと日本を行き来している時期で、イタリアにいる時は何度となくクラシックの音楽会に足を運び、CDも色々と買い集めていたので、ガイド本として本当に役に立った。

実相寺昭雄が寄稿していたりと読み物としても面白い物が多く、何度も読み返している。

上質なドキュメンタリー映画のような一冊

『小澤征爾 サイトウ・キネン・オーケストラ欧州を行く』

一志治夫・著/ND SHOW・写真

小学館 2004年刊

この本も『ボクの音楽武者修行』同様に、随分持ち歩いて、色々な所で読んでいたので、表装はけっこうくたびれている。

2004年5月、2週間にわたって行われた、小澤征爾とサイトウ・キネン・オーケストラのヨーロッパ・ツアーを美しい写真と文章で追った、フォト・ドキュメンタリー本。

所々胸が熱くなる瞬間があり、ときめきに近い何かを感じる。ヨーロッパへの思いも掻き立てられる。

私にとってちょっと特別な一冊。

どこから読んでも楽しめる一冊

『小澤征爾さんと、音楽について話をする』小澤征爾、村上春樹

新潮社 2011年刊

これはもうタイトルどおりの内容。

割と最近(と言っても12年前)の対談本。

内容としても面白いし、引き出される言葉も面白い。

そして、読んでいてすごく納得感を得られる。

パラパラと適当にページを繰り、その時の気分で読み進める、そんな付き合い方をしている本。

小澤征爾関連の書物は、どれも、何度も読み返したくなるものばかり、という結論。

『小澤征爾、兄弟と語る~音楽、人間、ほんとうのこと』読了

2024年7月20日、読了