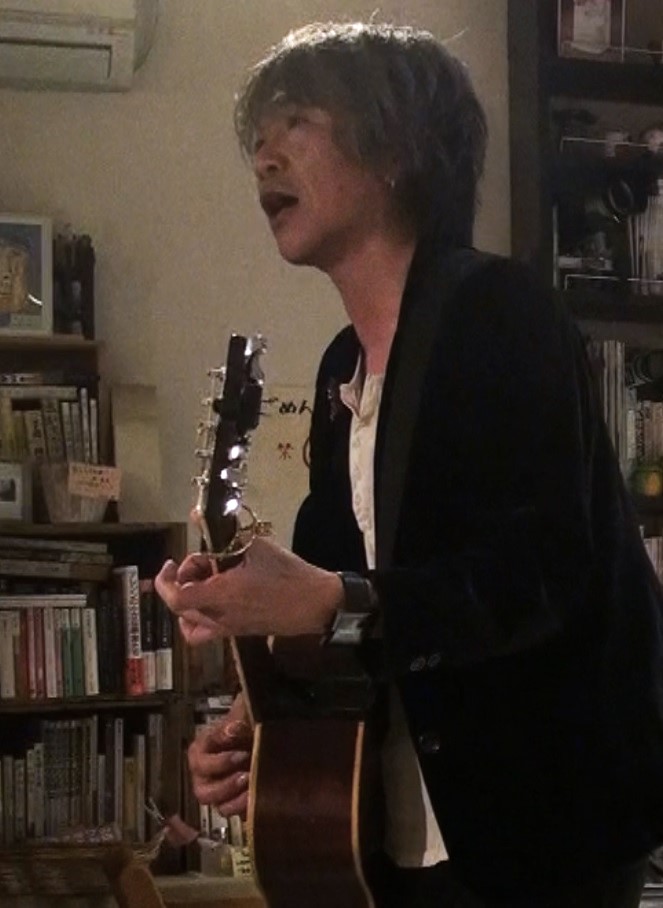

4月21日に、川越 大黒屋食堂でのソロ弾き語りLIVEを終えたどるたん。

次のLIVEは、7月6日(土)大岡山 Goodstock Tokyoでの、どるたん+しゃあみんワンマン公演。

(Live Schedule 2024参照)

どるたんは、それまで特にLIVEの予定は入っていません。

自宅スタジオでの作業などやりたい事は色々ありますが、ソロでの弾き語りLIVEなら小回りが利くので、急な出演依頼でも対応可能です。

何かあれば関東近県なら(まあ甲信越や静岡あたりでも)、都合がつけば駆けつけます。

出演依頼はこちらから

自宅スタジオでやりたい作業は、いくつかあって

1.「紫陽花アナベル」や「滅びの街」他、街シリーズなど、これまで音源化していない、どるしゃあ曲のレコーディング。

これは宅録で基礎を作って、その後、しゃあみんとスタジオに入って完成させたい。

宅録クオリティーの物でいいから、2~4曲ずつ、ミニアルバムを作って物販したい。

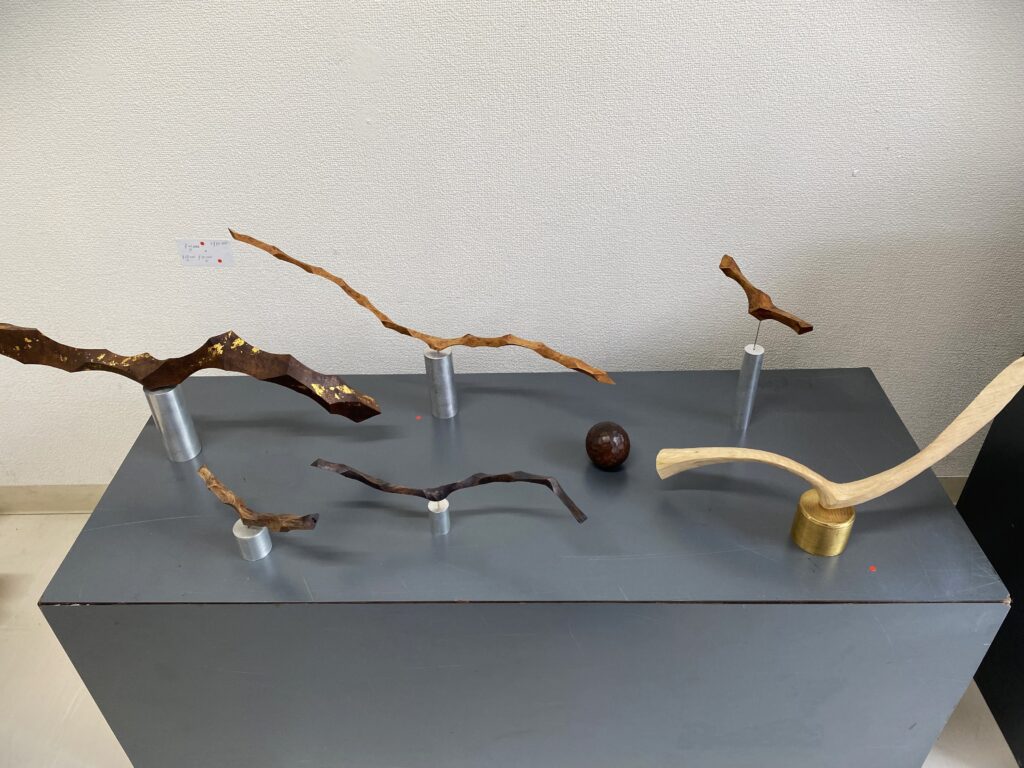

2.インストの欠片がいくつかあって、それをしっかりと曲の形に仕上げたい。

この手のやつ

数曲出来たら、デモCD-R化して映画関係者に配ろうかと。映画音楽やりたいから。

3.どるしゃあの新曲を形にする。ぼんやりとした形が浮かんでは消えていく新曲。良いタイミングでしっかりと捕えて形にしたい。

4.ソロアルバム用に古い楽曲の整理、録り直し。これはなんとなくやっておきたいようなどうでもいいような。あまり過去の事には気持ちが向かないんだけど、出来る時にやっておいた方がいいような・・・(終活?)

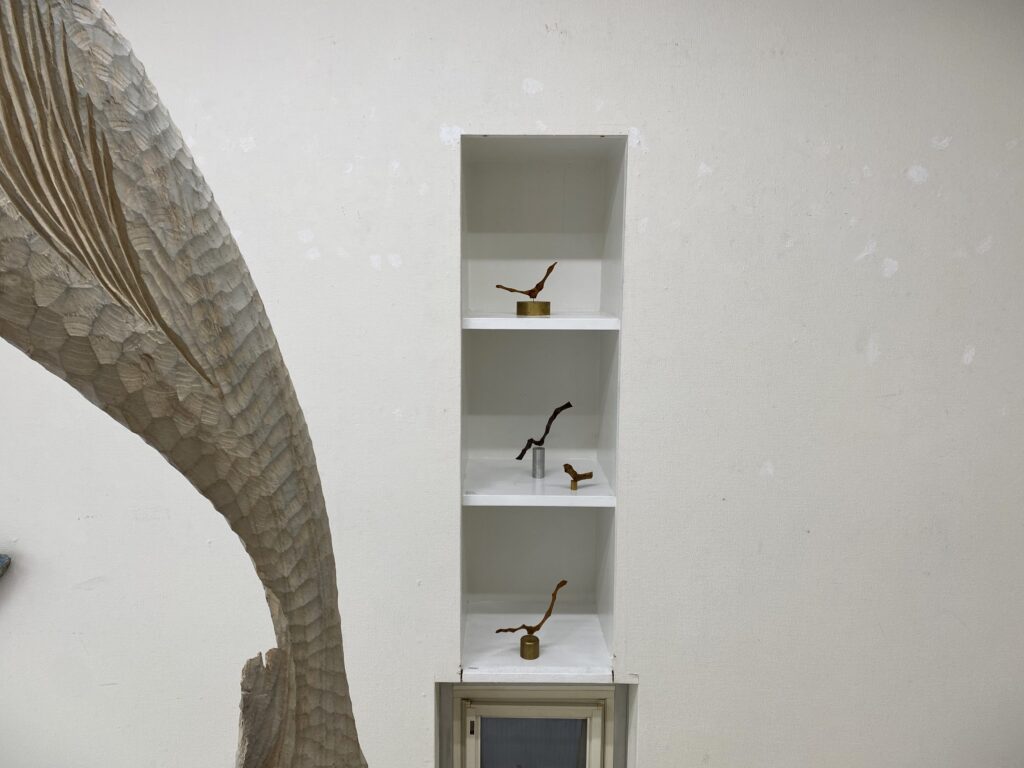

音楽以外の制作、創作活動でもやりたいことがあったり、既に取り組んでいたりもするし、もちろん映画を観たり、本を読んだり、音楽を聴いたりは、日々数時間単位で必要なので、やっぱり時間は、いくらあっても足りませんな。

あ、でも、出演依頼や、音楽制作の依頼があれば、優先的に時間を作りますので、よろしくお願いします。